Kraslag (Krasnojarsk)

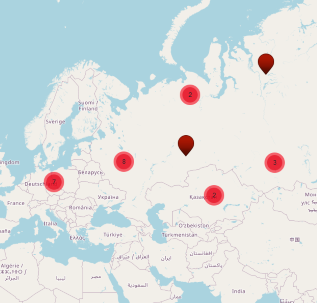

Das Kraslag – Krasnojarsker Besserungs-Arbeitslager (ITL) – befand sich im Südosten der Region Krasnojarsk. In den ersten Jahren war die Verwaltung in der Stadt Kansk untergebracht, das Lager selbst bestand jedoch aus einem verzweigten System von Abteilungen, die über ein weitläufiges Gebiet verteilt waren – in der Regel in schwer zugänglichen Waldgebieten. Laut Angaben vom 1. Oktober 1944 befanden sich 37 Lagerabteilungen des Kraslag in fünf Verwaltungsbezirken der Region Krasnojarsk in einem Umkreis von 2,5 bis 200 km von der Lagerverwaltung und der Eisenbahn.

Zur Entwicklung des Lagers

In der Fachliteratur wird meistens das offizielle Einrichtungsdatum des Lagers mit dem 5. Februar 1938 angegeben, was auf dem Befehl 020 des NKWD beruht. Es gibt auch Angaben, dass das Kraslag am 23. Januar 1938 auf Grundlage des Rahmenabkommens zwischen dem Narkomles (Volkskommissariat für Holzwirtschaft) der UdSSR und der Hauptverwaltung der Besserungsarbeitslager und -kolonien (GULag) vom 2. Januar 1938 eröffnet wurde. Mehr als die Hälfte der Mitarbeiter der Verwaltung stammte aus anderen Abteilungen der GULag. Im Jahr 1946 wurde die Lagerverwaltung offiziell aus Kansk weiter nach Osten verlegt, an die Eisenbahnstation Reschoty in der Ortschaft Nischnjaja Poima. Die tatsächliche Verlegung wurde erst 1948 abgeschlossen. Auf Grundlage eines Befehls vom 22. Mai 1939 wurde der Verwaltung des Kraslag die Postleitzahl U-235 zugewiesen.

Im Jahr 1952 wurde auf der Grundlage der 8. Tugatsch-Lagerabteilung, der Sowchosen „Samsonowka“ und „Marjin Klin“ sowie der 7. Flößabteilung des Kraslag das Tugatschinsky ITL gegründet. Bereits im Jahr 1953 wurde es jedoch wieder in das Kraslag eingegliedert. Die Verwaltung des Lagers befand sich in der Siedlung Tugatsch im Bezirk Sajanski, ca. 200 km südwestlich von Reschoty. Hier wurden bis zu 4 781 Häftlinge (Stand: 12.01.1953) festgehalten, die in der Holzgewinnung, der Herstellung von Konsumgütern, in der Schneiderei, im Be- und Entladen sowie in der Landwirtschaft tätig waren.

Die Unterstellung des Kraslag spiegelte die internen Veränderungen im Gulag-System wider. Es unterstand: der GULag des NKWD der UdSSR ab dem 5. Februar 1938; ab dem 26. Februar 1941 dem Verwaltungsamt der Lager der Forstwirtschaft (ULPP) des NKWD der UdSSR; ab dem 4. März 1947 dem Hauptverwaltungsamt der Lager der Forstwirtschaft (GULLP) des MWD der UdSSR; ab dem 2. April 1953 der GULag des Justizministeriums (MJu) der UdSSR; ab dem 28. Januar 1954 der GULag des MWD der UdSSR; ab dem 2. August 1954 dem GULLP des MWD der UdSSR; ab dem 13. Juni 1956 erneut der GULag des MWD der UdSSR; ab dem 27. Oktober 1956 dem Hauptverwaltungsamt der Besserungsarbeitslager und -kolonien (GUITK) des MWD der UdSSR; ab dem 1. Dezember 1957 dem MWD der RSFSR; ab dem 5. Februar 1958 dem Hauptlageruntersuchungsamt (GSL) des MWD der RSFSR.

Im Jahr 1968 wurde das Lager in Krasnojarsker Verwaltung der forstwirtschaftlichen Strafvollzugsanstalten (Krasspetsles, Anstalt U-235) umgewandelt. Nach dem Zusammenbruch der UdSSR bestand die Anstalt U-235 weiter und unterstand seit 1999 operativ der Hauptverwaltung für Strafvollzug des Justizministeriums für die Region Krasnojarsk. Im Jahr 2005 wurde beschlossen, sie vollständig in diese Hauptverwaltung zu integrieren.

Funktionen

Das Hauptziel bei der Errichtung des Lagers war der Beginn von Holzeinschlagarbeiten im Gebiet Krasnojarsk durch Strafgefangene. Der Staat erachtete diese Branche als wichtig für die Industrialisierung. Am 5. Februar 1938 wurden durch denselben Befehl gleichzeitig mit dem Kraslag fünf weitere ITL für Holzeinschlag in der UdSSR eingerichtet: Unschlag, Wjatlag, Oneglag, Usolski und Sewuralag. Bereits im Jahr 1937 waren sieben solche Lager eröffnet worden.

Zu den Aufgaben des Kraslag gehörten außerdem der Bau der Hydrolyseanlage in Kansk, die Fertigstellung der vom Angarsker Straflager übernommenen Holztransport-Eisenbahnstrecken und die Durchführung landwirtschaftlicher Hilfsarbeiten. Die Häftlinge waren unter anderem mit der Herstellung von Skiern sowie der Produktion von Möbeln, Kleidung, Schuhen und Töpferwaren beschäftigt. Darüber hinaus bauten sie Häuser, Eisenbahnen und Straßen. Außerdem waren sie in der Ziegelproduktion, in einer Fassfabrik, in Sägewerken, beim Holzsägen, bei der Holzgewinnung sowie bei Verladearbeiten beschäftigt.

Insassen

Zum 1. April 1938 waren im Lager 9 924 Häftlinge registriert. Die höchste Häftlingszahl im Kraslag wurde am 1. Januar 1953 mit 30 546 Personen erreicht. Am 15. Juli 1953 war die Zahl mit 17 187 Personen schon deutlich niedriger. Am 1. Januar 1960 befanden sich 13 686 Häftlinge im Kraslag.

Bis 1949/50 machten politische Häftlinge einen bedeutenden Teil der Insassen aus, aber nach der Einrichtung von Sonderlagern im Jahr 1948 wurde ein Großteil der politischen Häftlinge dorthin verlegt. Zum Anfang wurden die Häftlinge aus Primorje, Chabarowsk, Tschita, dem Donbass, Dnepropetrowsk, Charkiw und Kiew sowie aus Alma-Ata, Semipalatinsk und anderen Gebieten Kasachstans hierher verlegt. In den Jahren 1939 und 1940 wurden zudem Häftlinge aus Leningrad und der mittleren Zone Russlands dorthin gebracht.

Am 14. Juni 1941 begannen die sowjetischen Massenverhaftungen im Baltikum. In mehreren Wellen wurden „antisowjetische, kriminelle und sozial gefährliche Elemente“ unter anderem in die Region Krasnojarsk deportiert. Unter den Verschleppten befanden sich vor allem Litauer sowie Letten, Esten, Polen und Personen jüdischer Nationalität.

Mit Beginn des Großen Vaterländischen Krieges wurden 210 Besserungsarbeitskolonien (ITK) und 27 Besserungsarbeitslager (ITL) aus dem Frontgebiet evakuiert. Ein Teil der Häftlinge wurde in den Osten der UdSSR verlegt, da nach der Massenmobilisierung an die Front Arbeitskräfte benötigt wurden. Alle Kategorien des Sonderkontingents des NKWD der UdSSR sollten den Arbeitskräftemangel im Hinterland ausgleichen. Zum Sonderkontingent zählten die Häftlinge aus Straf- und Arbeitslagern sowie Angehörige der „Arbeitsarmeen”, Deportierte und Sonderumsiedler. Am 3. Juli 1941 trafen die ersten 4 000 Häftlinge im Kraslag ein und erhöhten die Zahl der Insassen um fast ein Viertel. Zum 1. Januar 1942 waren 22 686 Menschen im Lager registriert.

Bis August 1943 wurden weitere 9 515 Menschen in das Kraslag verlegt. Anfang 1944 belief sich die Gesamtzahl jedoch nur auf 14 190 Menschen. Ein solcher Rückgang war für das gesamte Strafvollzugssystem der UdSSR während des Krieges charakteristisch. Die Hauptgründe für den Rückgang der Häftlingszahlen waren Verlegungen zwischen den Lagern, je nach Bedarf an Arbeitskräften für bestimmte Bauprojekte, die Sterblichkeit der Häftlinge sowie Entlassungen, sowohl planmäßige als auch auf der Grundlage von „Sonderdekreten“ – mit der obligatorischen Überstellung von Häftlingen, die für den Militärdienst in der Roten Armee tauglich waren. Die planmäßige Entlassung betraf bestimmte Kategorien von Häftlingen, wie Schwerbehinderte, Arbeitsunfähige, ältere Menschen und Frauen mit Kindern. Im Jahr 1943 wurden im Kraslag insgesamt 1 369 Personen aus diesen Kategorien freigelassen, darunter auch 100 „Arbeitsarmee“-Angehörige. Personen, die wegen „konterrevolutionärer Vergehen“ verurteilt worden waren, blieben jedoch weiterhin inhaftiert.

Die Zahl der für schwere körperliche Arbeit geeigneten Häftlinge (Gruppe „A“) ging bis 1944 im Kraslag zurück, da die Kräftigsten zu vorrangigeren Bauprojekten versetzt wurden, während unter den nach Kraslag Verlegten überwiegend arbeitsunfähige Häftlinge waren. Letztlich mussten die Häftlinge der Gruppe „B“ – diejenigen, die aufgrund von Krankheit nicht arbeiten durften – mittelschwere und schwere Arbeiten verrichten. Diese Umverteilung der Arbeitskräfte wirkte sich negativ auf den Gesundheitszustand und die Arbeitsfähigkeit der Häftlinge aus.

In den Jahren 1944–1945 stieg die Zahl der Häftlinge aufgrund von Kriegsgefangenen und Personen, die die Überprüfung in den Überprüfungs- und Filtrationslagern nicht bestanden hatten: Soldaten der Roten Armee, die gefangen genommen oder eingekesselt worden waren, Polizisten und andere Kollaborateure der deutschen Besatzungsmacht, Zivilisten im wehrfähigen Alter, die sich auf dem besetzten Gebiet befanden. Hierher wurden Häftlinge aus den Kriegsgefangenenlagern Nr. 40 des Innenministeriums der UdSSR und aus dem Überprüfungs- und Filtrationslager Nr. 525 des Innenministeriums der UdSSR in Österreich gebracht. Die deutschen Kriegsgefangenen stammten aus Gebieten, die zuvor zum Dritten Reich gehört hatten: Sachsen, Brandenburg und Ostpreußen. Gemäß dem Dekret des Präsidiums des Obersten Sowjets der UdSSR vom 28. September 1955 wurden die deutschen Kriegsgefangenen in die DDR und in die Bundesrepublik Deutschland repatriiert.

Exkurs: Angehörige der „Arbeitsarmee“

Ab 1942 wurden sowjetische Deutsche und Vertreter anderer Nationalitäten, die auf dem Gebiet der UdSSR lebten, zwangsweise in „Arbeitsarmeen” mobilisiert und zum Bau, zum Holzeinschlag und zum Abbau von Bodenschätzen in den Ural, nach Sibirien und in den hohen Norden geschickt. Am 12. Januar 1942 wurde der Befehl Nr. 0083 „Über die Organisation von Einheiten aus mobilisierten Deutschen in den Lagern des NKWD” erlassen. In diesem Befehl wurden 80 000 Mobilisierte auf acht Objekte verteilt: Iwdellag, Sewurallag, Usollag, Wjatlag, Ust-Wymlag, Kraslag, Bakallag und Bogoslowlag.

Am 1. Februar 1942 wurden die ersten 6 000 mobilisierten Deutschen in das Kraslag deportiert. Gemäß der Anordnung des NKWD wurden die Neuankömmlinge getrennt von den Häftlingen untergebracht und an separaten Arbeitsstätten eingesetzt. Die mobilisierten Deutschen wurden in drei Lagerabteilungen des Kraslag untergebracht. In den Jahren 1942–1945 betrug die durchschnittliche monatliche Zahl der in Kraslag mobilisierten Arbeitskräfte nicht mehr als 5 000 Personen. Nach dem Krieg wurden 1946 einige der aus dem Kraslag demobilisierten Deutschen zum Bau des Chemiewerkes Nr. 6 in Leninabad (Tadschikistan) geschickt.

Sterblichkeit

Die schwerste Zeit für die Häftlinge des Kraslag war während des Zweiten Weltkriegs in den Jahren 1941–1943. Erschöpfende körperliche Arbeit, Überbelegung der Baracken, Verringerung der Lebensmittel- und Kleiderrationen vor dem Hintergrund des rauen sibirischen Klimas führten zu einem Anstieg der Krankheits- und Sterblichkeitsrate. Laut Archivdaten betrug die Sterblichkeitsrate im Kraslag pro Jahr: 1941 – 1 816 Personen, 1942 – 3 733 Personen, 1943 – 3 436 Personen. Der Höhepunkt der Sterblichkeit wurde im August 1943 erreicht, als 383 Todesfälle registriert wurden, darunter 104 ausgemergelte und kranke Häftlinge, die aus Usollag gekommen waren. Von den 1 920 Todesfällen, die zwischen Juli und Dezember 1943 registriert wurden, waren 1 204 auf Krankheiten wie Pellagra und Dystrophie zurückzuführen. Durch eine Reihe umfangreicher Maßnahmen zur Senkung der Sterblichkeit gelang es, diese allmählich zu reduzieren: 1944 starben immer noch 1 118 Menschen, in den ersten fünf Monaten des Jahres 1945 waren es noch 691 Menschen.

Gedenkorte

1989 wurde an der Stelle eines der Lagerfriedhöfe in der Siedlung Rewutschiy (die heute nicht mehr existiert) im Bezirk Nizhneingash, 25 km nordöstlich der Station Reschoty, wo sich der Kraslag Lagerpunkt Nr. 7 befand, ein Gedenkkreuz zum Gedenken an die litauischen Häftlinge errichtet, die während der Stalin-Repressionen ums Leben kamen. Das Denkmal ist ein 5,5 m hohes, gegossenes Kreuz auf senkrecht stehenden Schienen. Die Planung und Errichtung wurden mit litauischen Mitteln durchgeführt. Beteiligt waren die gesellschaftspolitische Organisation „Sajudis“, überlebende Häftlinge des Kraslag und ihre Angehörigen.

In den Jahren 1995–2000 wurde am rechten Ufer des Flusses Jenissei in Krasnojarsk (Kommunalnaja-Straße 26) an der Stelle des ehemaligen Durchgangslagers des Kraslag die Gedächtniskirche für die Opfer der Repressionen zu Ehren des Heiligen Nikolaus des Wundertäters als Denkmal für die Opfer der politischen Repressionen errichtet.

Am 30. Oktober 2002 wurde im Dorf Stepanowka im Irbeiski-Bezirk auf Initiative des Schuldirektors und Heimatforschers W. J. Oberman sowie des Leiters der Gemeindeverwaltung A. Schechowzow ein Gedenkstein zur Erinnerung an die Häftlinge des Kraslag, die Opfer politischer Repressionen, gesetzt. Im Irbeiski-Bezirk befanden sich Lagerabteilungen des Kraslag sowie Sonderkommandanturen.

Im Ortsteil Tugatsch im Bezirk Sajan, wo sich die Lagerabteilungen und die Sonderkommandantur befanden, wurde am 30. Oktober 2010 ein Denkmal für die Opfer politischer Repressionen errichtet und am 27. Oktober 2016 ein Kreuz auf dem Lagerfriedhof.

Im Jahr 2023 wurde ein ungewöhnliches Denkmal in der Siedlung Nischnjaja Poima eröffnet: eine Stele zur Erinnerung nicht an die Haftlinge, sondern an die Mitarbeiter der Krasnojarsker Verwaltung der forstwirtschaftlichen Strafvollzugsanstalten. Das Denkmal wurde nach einem Entwurf von Wladimir Plekhanow, dem Vorsitzenden der Abteilung für kirchliche Wohltätigkeit und Sozialdienst der Diözese Krasnojarsk, angefertigt. Es wurde von Gefangenen der Strafkolonie IK-6 geschaffen und von Gefangenen der Strafkolonie-Siedlung Nr. 48 aufgestellt.

Quellen und Literatur

Michail Smirnow (Hrsg.), Das System der Besserungsarbeitslager in der UdSSR 1923–1960. Handbuch, Moskau 1998. Darin: Kraslag, Tugatschlag

Kurt Bährens, Deutsche in Straflagern und Gefängnissen der Sowjetunion, Band V/2, München 1965